Inventio

Vol. 20, núm. 52, 2024

doi: https://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/4

Malaria en las aves

Malaria in birds

Karen Matus Sánchez

orcid: 0009-0004-9322-7104, karen.matus6444@alumnos.udg.mx

Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas (bimarena), Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (cucba), Universidad de Guadalajara (udeg)

Flor Rodríguez Gómez

orcid: 0000-0001-8613-3418, flor.rodriguez@academicos.udg.mx

Laboratorio de Análisis de la Biodiversidad y Genómica, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (cucei), Universidad de Guadalajara (udeg)

Zayra Arery Guadalupe Muñoz González

orcid: 0000-0003-3669-1774, zayra.munoz8997@alumnos.udg.mx

Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas (bemarena), Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (cucba), Universidad de Guadalajara (udeg)

resumen

La malaria es una enfermedad ocasionada por protozoarios del orden Haemosporida, que tiene relevancia médica tanto humana como para la vida silvestre, incluyendo las aves. Es transmitida por mosquitos y moscas, y afecta las células sanguíneas de sus hospederos. Actualmente, el uso de herramientas moleculares ha permitido una mejor detección y entendimiento de esta enfermedad. Las aves domésticas, de cautiverio y silvestres, pueden ser reservorios de malaria, ya que, aunque ésta puede ser mortal, la mayoría la desarrollan de manera crónica. El estudio de la malaria aviar tiene implicaciones a nivel mundial por su diversidad, sobre todo en zonas tropicales; sin embargo, ahí ha sido menos estudiada.

palabras clave

parásitos sanguíneos, enfermedades, mosquitos, protozoarios, fauna silvestre

abstract

Malaria is a disease caused by protozoans from order Haemosporida with medical relevance for both humans and wildlife, including birds. It is transmitted by mosquitoes and flies, affect the blood cells of their hosts. Currently, molecular tools have allowed a better detection and understanding of this disease. Domestic, captive and wild birds can be reservoirs of malaria, since although it can be fatal, most birds develop it chronically. The study of avian malaria has global implications due to its diversity, especially in tropical areas; however, it has been less studied there.

key words

blood parasites, diseases, mosquitoes, protozoans, wildlife

Recepción: 05/04/24. Aceptación: 02/07/24. Publicación: 01/05/25.

Introducción

A lo largo de la historia, la malaria ha sido una de las enfermedades más importantes en los seres humanos y continúa siendo un problema de salud pública. El principal causante de esta enfermedad es el protozoo llamado Plasmodium, el cual tiene cinco distintas formas o especies que afectan a los humanos. Estos protozoarios forman parte de un grupo llamado Haemosporida y son microorganismos que parasitan las células sanguíneas, causando problemas en la salud de una persona infectada (World Health Organization, 2021). No obstante, los humanos no somos los únicos que podemos padecer la enfermedad de la malaria.

Las aves han sido investigadas desde el punto de vista clínico desde el siglo pasado, puesto que representan un modelo de estudio para las enfermedades transmitidas por vectores en humanos, como es el caso de la malaria. Un vector es cualquier organismo que transporta y transmite un microorganismo causante de enfermedades a otro organismo sano. Las enfermedades transmitidas por vectores son un sistema interesante de estudiar, ya que representan una red de interacciones entre varios organismos poco relacionados entre sí, por ejemplo, entre mosquitos y aves (Matta y Rodríguez, 2001).

Existen distintos tipos de interacciones biológicas y ecológicas entre los seres vivos, desde interacciones neutras, donde ninguno de los organismos involucrados obtiene un beneficio pero tampoco sale perjudicado, como en el comensalismo, hasta interacciones donde ambos organismos obtienen un beneficio, como ocurre en la simbiosis. Caso contrario sucede en el parasitismo, donde uno de los organismos involucrados se ve perjudicado, el cual suele llamarse hospedero, mientras que al que vive a expensas del otro se le conoce como parásito (Quiroz Romero, 2017). Cuando se presenta una alta intensidad de invasión del parásito se desarrollan signos clínicos como consecuencia de la acción masiva de los parásitos sobre los hospederos. Las enfermedades parasitarias no sólo están condicionadas por la presencia del parásito, sino que otros elementos, como el estado inmunológico, la alimentación del hospedero y las condiciones higiénico-sanitarias, también desempeñan un papel muy importante.

En las aves podemos identificar diferentes tipos de parásitos. Por un lado, los ectoparásitos, que infectan la piel o las plumas, los cuales incluyen ácaros, piojos y garrapatas; por otro lado, los endoparásitos, que se encuentran dentro de las células y órganos del cuerpo, como el estómago o los intestinos del ave (Quiroz Romero, 2017). Entre estos últimos encontramos los parásitos sanguíneos, también llamados hemoparásitos, que, dependiendo de su tipo, pueden hallarse en los glóbulos rojos o blancos. Se conocen alrededor de 450 especies de hemoparásitos en más de cuatro mil especies de aves. El grupo Haemosporida es un orden de protistas hemoparásitos encontrados con frecuencia en las aves, de los cuales los principales géneros reportados en el mundo son Haemoproteus; Leucocytozoon y Plasmodium (Matta y Rodríguez, 2001; Santiago-Alarcón y Marzal, 2020). Estos tres géneros son los que producen la malaria aviar.

Reproducción de protozoarios de la malaria

Los hemosporidios necesitan de dos hospederos para completar su ciclo reproductivo, por lo que se les denomina heteroxenos. Éstos alternan entre un hospedero vertebrado y un vector díptero que vuela libremente y se alimenta de sangre, como los mosquitos y las moscas. Uno de los hospederos, el vector, es aquel en el que se llevan a cabo tanto procesos sexuales como asexuales; en el segundo, sólo se realizan procesos asexuales. Los procesos sexuales consisten en la formación del cigoto mediante la fusión de los gametos femenino y masculino (óvulo y espermatozoide), y se llevan a cabo dentro de insectos dípteros.

Éstos son considerados vectores de estos parásitos, ya que, una vez que el mosquito se alimenta de algún vertebrado terrestre, como algún ave, mamífero o reptil, el parásito es inyectado al torrente sanguíneo del animal a través de la saliva del insecto, lo que le transmite la enfermedad (Santiago-Alarcón y Marzal, 2020). Esta situación podría propiciar la transmisión del parásito entre hospederos a través del mosquito, de manera similar al dengue humano. El vector, al ingerir la sangre de un animal infectado, adquiere el parásito y lo transmite a otro hospedero durante su siguiente alimentación. Por lo anterior, los mosquitos desempeñan un papel importante en la transmisión de la malaria aviar en todo el mundo (Carlson et al., 2011; Martínez de la Puente et al., 2020; Valkiūnas, 2005).

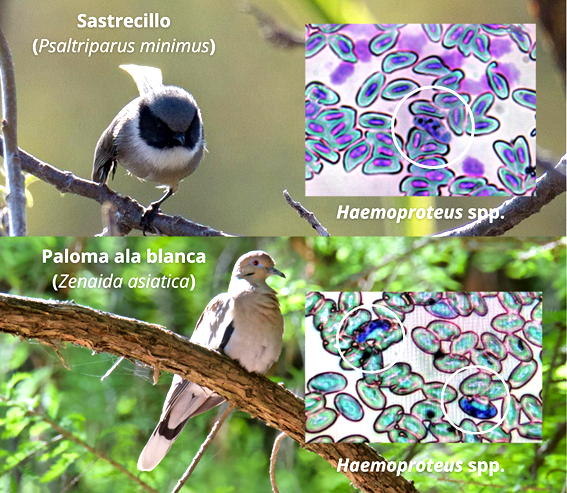

Una vez dentro del torrente sanguíneo del hospedero, el parásito comienza una serie de procesos de multiplicación asexual, es decir, hace muchas copias o clones de sí mismo. Dado que el parásito inyectado por la saliva del mosquito se encuentra en bajas cantidades, éste necesita multiplicarse para aumentar la probabilidad de propagarse nuevamente, una vez que llegue otro insecto a tomar sangre del hospedero. Para realizar esta multiplicación, el parásito secuestra algunas células sanguíneas y se introduce en ellas (figura 1). Éstas pueden ser glóbulos rojos o blancos, dependiendo del género del hemoparásito (Santiago- Alarcón y Marzal, 2020).

Figura 1

Hemoparásitos de malaria detectados en frotis sanguíneos de aves nativas de México

Los círculos en blanco muestran cómo los parásitos invaden los glóbulos rojos del ave hospedera.

Fotos: Karen Matus, Flor Rodríguez y Zayra Muñoz.

Aves enfermas de malaria

En general, las aves, cuando enferman, no muestran síntomas sino hasta que la enfermedad ya está muy avanzada o, lamentablemente, cuando ya van a morir. Esto podría funcionar como un mecanismo de defensa, debido a que, al ser presas en su hábitat natural, no suelen mostrar signos de debilidad para no atraer depredadores. Esto sigue siendo válido aun para aves domésticas, como nuestras mascotas y aves de compañía, por lo que se recomienda la consulta veterinaria ante cualquier signo de enfermedad que el ave presente.

Cuando los hemoparásitos infectan a las aves, éstas muestran signos clínicos agudos o crónicos, como fiebre, erizamiento de las plumas, deshidratación, heces verdosas y trastornos de locomoción. En los casos más graves, hay palidez de las mucosas, dificultad respiratoria, anorexia, regurgitación y, finalmente, la muerte. Aunque esta enfermedad puede ser mortal, la mayoría de las aves sobreviven, si bien con daños y lesiones en órganos importantes, como el hígado y el bazo.

En la fase aguda de la infección, el hospedero desarrolla una alta parasitemia, es decir, una alta cantidad de parásitos en la sangre. En cambio, en la fase crónica, que ocurre días o semanas después de la infección, las aves infectadas experimentan una baja parasitemia y muestran muy pocos signos clínicos, los cuales pueden durar años, con recaídas durante algunas estaciones (Atkinson, 2005; Garnham, 1966; Valkiūnas, 2005).

Esto significa que, aunque es posible que los animales sobrevivan a la enfermedad, tienden a portarla de manera crónica y permanecen como portadores sanos. En otras palabras, el que un ave se recupere de malaria no necesariamente significa que los parásitos han desaparecido de su cuerpo por completo, por lo que puede transmitir la enfermedad. Por lo tanto, el ave podría volver a enfermarse de malaria como consecuencia de una inmunosupresión por estrés, la cual afecta nuevamente al individuo. Lo anterior se debe a que, una vez superada la fase aguda de la enfermedad, los parásitos de la malaria se resguardan en el tejido blando, como el hígado, por periodos prolongados de tiempo, que van desde meses hasta años (Atkinson, 2005).

Tanto las aves domésticas como las silvestres pueden ser reservorios sanos de malaria (Silva-Sánchez et al., 2016). Estudios recientes han detectado algunas especies con un alto porcentaje de infección con malaria que pudieran servir como reservorios sanos, ya que, bajo una examinación médica externa, algunos ejemplares parecen estar completamente sanos aun estando parasitados. Por ejemplo, un estudio en China encontró hasta un 75% de infección en el gallo silvestre (Gallus gallus) (Li et al., 2022).

Por otro lado, en Durango, México, diagnosticaron hemoparásitos en setenta de ochenta palomas turcas (Streptopelia decaocto) y huilotas (Zenaida macroura), lo que representa más de un 85% de infección (Salazar-Borunda et al., 2022). Además, la malaria es una de las enfermedades observadas con mayor frecuencia en las aves mantenidas en cautiverio, principalmente en psitácidos (loros y pericos), falconiformes (halcones) y estrigiformes (búhos) (Santacruz Burbano et al., 2003). Esto nos indica que muchas más especies de aves de las que imaginamos pueden ser portadoras sanas de malaria, por lo cual, mediante estudios exhaustivos, se podría conocer qué especies son reservorios de esta enfermedad, así como sus repercusiones dentro de la comunidad de aves.

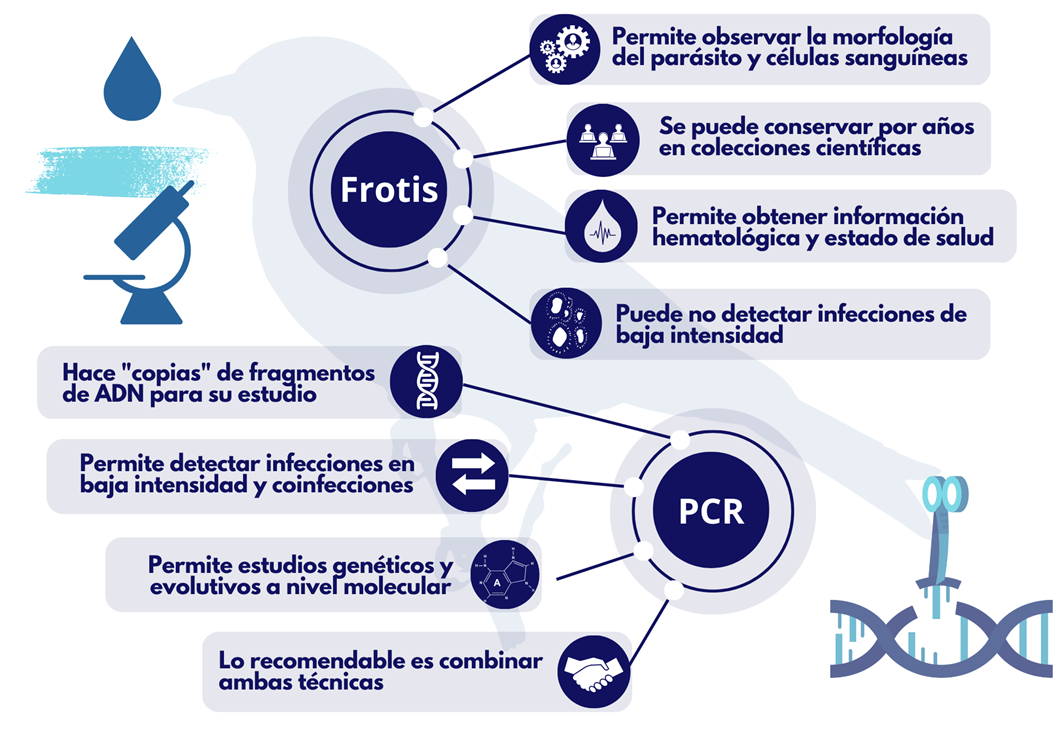

Figura 2

Ventajas del uso de frotis sanguíneo y reacción en cadena de la polimerasa (pcr) para el diagnóstico de malaria en el laboratorio

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico de malaria en laboratorio

Para detectar la malaria se cuenta con dos técnicas: frotis sanguíneo o reacción en cadena de la polimerasa (pcr, por sus siglas en inglés). La primera fue empleada principalmente en estudios anteriores a los años noventa, aunque se continúa usando hasta nuestros días. Para realizar el frotis sanguíneo se coloca una gota de sangre sobre un portaobjetos y se tiñe con Giemsa o con tinción de Wright, que son colorantes que ayudan a observar las células sanguíneas al microscopio (Pulido-Villamarín et al., 2016).

La técnica de pcr ganó popularidad después de los años noventa, debido a que puede ser utilizada para una amplia diversidad de estudios a nivel molecular. Además, es una de las técnicas a las que más se recurre para detectar enfermedades causadas por diferentes tipos de patógenos, que van desde protozoarios y bacterias hasta virus como el sars-cov-2, causante del covid-19. En esta técnica, mediante el uso de la enzima polimerasa y de cebadores, se puede hacer una copia inmensa de fragmentos de adn específicos y verificar así la presencia de parásitos. En la actualidad, la combinación de frotis sanguíneo con pcr mejora la sensibilidad de detección de la enfermedad y el conocimiento sobre posibles nuevas especies de hemosporidios (Rhim et al., 2018) (figura 2).

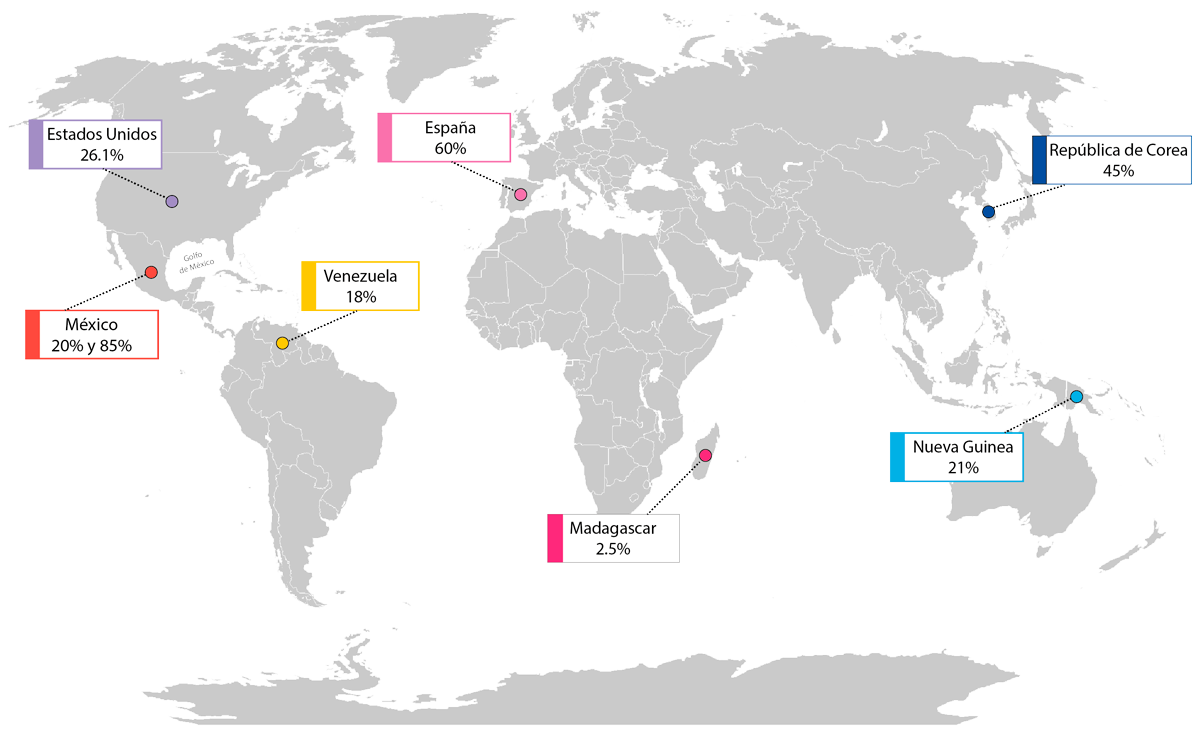

Figura 3

Porcentajes de prevalencia de malaria aviar encontrados en diferentes estudios a nivel mundial

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de JÁlvarez-Mendizábal et al., 2021; Amaya-Mejía et al., 2022; Jiménez et al., 2021; Jones et al., 2014; Rhim et al., 2018; Salazar- Borunda et al., 2022; Schmid et al. 2017; Silva-Sánchez et al., 2016.

Perspectiva global

La malaria afecta a los animales vertebrados, como los reptiles, mamíferos y aves, e incluso a los anfibios y peces, aunque con menor probabilidad, en todos los continentes, con excepción de la Antártida (figura 3). Los estudios han demostrado que los patrones de infección pueden ser variables tanto a escala espacial como temporal, y diferentes factores pueden contribuir a ello en mayor o menor medida, por ejemplo, el tipo de vegetación, especies hospederas y gremios tróficos, así como géneros y especies de parásitos (Álvarez-Mendizábal et al., 2021; Jiménez-Peñuela et al., 2021; Santiago-Alarcón y Marzal, 2020).

Se ha observado que la incidencia de malaria no es la misma en todo el mundo y puede ser más frecuente en los trópicos que hacia los polos (figura 3). Esto se debe a que los mosquitos tienen más probabilidad de encontrarse en hábitats húmedos y de baja elevación, con cuerpos de agua estancada temporales o permanentes, ya que éstos proporcionan un hábitat ideal para el desarrollo de larvas. Sin embargo, la malaria también se puede desarrollar en hábitats muy secos, aunque generalmente sólo en áreas donde las poblaciones de mosquitos cuentan con fuentes intermitentes de agua (Atkinson, 2005; Chakarov et al., 2021; Synek et al., 2016). Por lo anterior, las preferencias de hábitat de los vectores pueden llevarlos a tener un contacto más frecuente con ciertas aves hospederas, como aquellas que anidan en espacios abiertos y se reproducen en lo alto de los árboles, y con aves rapaces o aves que anidan en cavidades, como diversos paseriformes y búhos.

Es interesante resaltar que la mayor cantidad de estudios sobre malaria se han realizado en Estados Unidos y países de Europa, los cuales se localizan en zonas templadas (Jones et al., 2014). Esto refleja un hueco de información importante acerca de la malaria como enfermedad en animales silvestres en zonas tropicales, donde su incidencia es mayor. Por ejemplo, los hemoparásitos de la familia Garniidae, la cual está restringida a los trópicos, afectan principalmente a reptiles, aunque hay algunos registros de aves infectadas con estos parásitos en Venezuela (Valkiūnas, 2005). Pero la información respecto a estos casos en aves es escasa y muchas veces puede pasar desapercibida, incluso en manuales veterinarios aviares y libros de consulta especializados.

Además, la malaria se ha reportado como uno de los principales factores de riesgo de extinción para algunas comunidades de aves insulares, como la del archipiélago de Hawaii (Atkinson, 2005; Van Riper iii et al., 1986). Asimismo, el cambio climático podría impulsar el incremento de esta enfermedad, al favorecer que los vectores alcancen zonas templadas donde antes eran escasos o ausentes (Liao et al., 2015; Liao et al., 2017). Por lo anterior, la susceptibilidad de las especies hospederas puede variar entre especies o poblaciones, lo que resalta la importancia del estudio de los hemoparásitos en aves para comprender mejor los patrones de infección, sobre todo en grupos de aves vulnerables, como las que forman poblaciones en islas o poblaciones reducidas dentro del continente (Amaya-Mejía et al., 2022; Carlson et al., 2011; Schmid et al., 2017).

En conclusión, las aves representan un modelo ideal para estudiar enfermedades trasmitidas por vectores, como la malaria. El uso de herramientas moleculares ha permitido una mejor detección de la enfermedad y ha mejorado la comprensión del ciclo de infección y cómo funciona la parasitemia en animales infectados, tanto domésticos como silvestres. Pese a que esta enfermedad ha sido de interés médico desde hace décadas, aún queda mucho por conocer de ella en otros grupos animales, incluyendo las aves. Queda mucho por investigar en zonas tropicales, las cuales albergan una diversidad de hemosporidios aún desconocida o poco explorada para la ciencia.

En México existen algunos grupos de investigación que estudian la malaria aviar y cómo afecta a las aves silvestres y de compañía; sin embargo, queda mucho trabajo por realizar en este tema. El conocer más sobre esta enfermedad nos permitirá comprender mejor sus repercusiones sobre la fauna silvestre frente a los escenarios del cambio climático y la degradación del hábitat ocasionada por los humanos.

Referencias

Álvarez-Mendizábal, P., Villalobos, F., Rodríguez-Hernández, K., Hernández-Lara, C., Rico-Chávez, O., Suzán, G., Chapa-Vargas, L. y Santiago-Alarcón, D. (2021). Metacommunity structure reveals that temperature affects the landscape compositional patterns of avian malaria and related haemosporidian parasites across elevations. Acta Oecologica, 113, 103789. https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103789

Amaya-Mejía, W., Dodge, M., Morris, B., Dumbacher, J. P. y Sehgal, R. N. M. (2022). Prevalence and diversity of avian haemosporidian parasites across islands of Milne Bay Province, Papua New Guinea. Parasitology Research, 121(6), 1621-1630. https://doi.org/10.1007/s00436-022-07490-y

Atkinson, C. T. (2005). Ecology and diagnosis of introduced avian malaria in Hawaiian forest birds. Fact Sheet, 2005-3151, 1-4. https://doi.org/10.3133/fs20053151

Carlson, J. S., Martínez-Gómez, J. E., Cornel, A., Loiseau, C. y Sehgal, R. N. M. (2011). Implications of Plasmodium parasite infected mosquitoes on an insular avifauna: the case of Socorro Island, México. Journal of Vector Ecology, 36(1), 213-220. https://doi.org/10.1111/j.1948-7134.2011.00159.x

Chakarov, N., Veiga, J., Ruiz-Arrondo, I. y Valera, F. (2021). Atypical behavior of a black fly species connects cavity-nesting birds with generalist blood parasites in an arid area of Spain. Parasites & Vectors, 14, 1-9. https://doi.org/10.1186/s13071-021-04798-z

Garnham, P. C. C. (1966). Malaria parasites and other haemosporidia. Blackwell Scientific Public.

Jiménez-Peñuela, J., Ferraguti, M., Martínez de la Puente, J., Soriguer, R. C. y Figuerola, J. (2021). Urbanization effects on temporal variations of avian haemosporidian infections. Environmental Research, 199. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111234

Jones, K., Johnson, N., Yang, S., Stokes, J., Smith, W., Wills, R., Goddard, J. y Varela- Stokes, A. (2014). Investigations into outbreaks of black fly attacks and subsequent avian haemosporidians in backyard-type poultry and other exposed avian species. Avian Diseases, 59(1), 24-30. https://doi.org/10.1637/10867-052114-Reg.1

Li, Z., Ren, X.-X., Zhao, Y.-J., Yang, L.-T., Duan, B.-F., Hu, N.-Y., Zou, F.-C., Zhu, X.-Q., He, J.-J. y Liu, Q.-S. (2022). First report of haemosporidia and associated risk factors in red junglefowl (Gallus gallus) in China. Parasites & Vectors, 15(1), 1-6. https://doi.org/10.1186/s13071-022-05389-2

Liao, W., Atkinson, C. T., LaPointe, D. A. y Samuel, M. D. (2017). Mitigating future avian malaria threats to Hawaiian forest birds from climate change. plos one, 12(1), e0168880. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168880

Liao, W., Elison Timm, O., Zhang, C., Atkinson, C. T., LaPointe, D. A. y Samuel, M. D. (2015). Will a warmer and wetter future cause extinction of native Hawaiian forest birds? Global Change Biology, 21<&(12), 4342-4352. https://doi.org/10.1111/gcb.13005

Martínez de la Puente, J., Díez-Fernández, A., Soriguer, R. C., Rambozzi, L., Peano, A., Giuseppe Meneguz, P. y Figuerola, J. (2020). Are malaria-infected birds more attractive to mosquito vectors? Ardeola, 68(1), 205-218. https://doi.org/10.13157/arla.68.1.2021.fo1

Matta, N. E. y Rodríguez, O. A. (2001). Hemoparásitos aviares Avian Haematoza. Acta Biológica Colombiana, 6(1), 27-34. https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/63464

Pulido-Villamarín, A. del P., Castañeda-Salazar, R., Ibarra-Ávila, H., Gómez-Méndez, L. D. y Barbosa-Buitrago, A. M. (2016). Microscopía y principales características morfológicas de algunos ectoparásitos de interés veterinario. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 27(1), 91-113. http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i1.11449

Quiroz Romero, H. (2017). Parasitología veterinaria. Ciencia. Revista de la Academia Mexicana de Ciencias, 68(1), 86-88. https://amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/68_1/PDF/Parasitologia_veterinaria.pdf

Rhim, H., Bae, J., Kim, H. y Han, J. I. (2018). Prevalence and phylogenetic analysis of avian haemosporidia in wild birds in the Republic of Korea. Journal of Wildlife Diseases, 54(4), 772-781. https://doi.org/10.7589/2018-01-009

Salazar-Borunda, M., Martínez-Guerrero, J., Martínez-Montoya, J., Vargas-Duarte, A., Sierra-Franco, D. y Pereda-Solís, M. (2022). Prevalencia y parasitemia sanguínea de palomas turcas (Streptopelia decaocto) y huilotas (Zenaida macroura) en Durango, México. Abanico Veterinario, 12, 1-15. https://doi.org/10.21929/abavet2022.4

Santacruz Burbano, P., Orjuela Acosta, D., Benavides Montaño y J. Martínez, K. (2003). Parásitos gastrointestinales en las aves de la familia Psittacidae en la Fundación Zoológica de Cali (Cali, Valle del Cauca, Colombia). Medicina Veterinaria, 20(6), 67-72. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4410285

Santiago-Alarcón, D. y Marzal, A. (eds.) (2020). Avian malaria and related parasites in the tropics. Ecology, evolution and systematics. Springer. https://vetbooks.ir/avian-malaria-andrelated-parasites-in-the-tropics-ecology-evolution-and-systematics/

Schmid, S., Dinkel, A., Mackenstedt, U., Luciano Tantely, M., Randrianambinintsoa, F. J., Boyer, S. y Woog, F. (2017). Avian malaria on Madagascar: bird hosts and putative vector mosquitoes of different Plasmodium lineages. Parasites & Vectors, 10(6), 1-7. https://doi.org/10.1186/s13071-016-1939-x

Silva-Sánchez, C. J., Arévalo, C., Viloria, N. y Romero Palmera, J. (2016). Prevalencia de hemoparásitos en aves silvestres, en zona oriental del estado Falcón, Venezuela 2013-2015. Boletín de Malariología y Salud Ambiental, 56(2), 172-184. https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1690-46482016000200007&script=sci_arttext

Synek, P., Popelková, A., Koubínová, D., Šťastný, K., Langrová, I., Votýpka, J. y Munclinger, P. (2016). Haemosporidian infections in the Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) and potential insect vectors of their transmission. Parasitology Research, 115, 291-298. https://doi.org/10.1007/s00436-015-4745-z

Valkiūnas, G. (2005). Avian malaria parasites and other haemosporidia. crc Press/Boca Raton. https://books.google.com.mx/books?id=2btzeZON0qgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Van Riper iii, C., Riper, S. G. van, Goff, M. L. y Laird, M. (1986). The epizootiology and ecological significance of malaria in Hawaiian land birds. Ecological Monographs, 56(4), 327-344. https://doi.org/10.2307/1942550

World Health Organization (2021). World malaria report 2021. World Health Organization. who, sp. https://cutt.ly/UJx0Wbq