Inventio

Vol. 21, núm. 54, 2025

doi: https://doi.org/10.30973/inventio/2025.21.54/1

El papel de la genética en la conservación biológica: una mirada a la revista Conservation Genetics

The role of genetics in biological conservation: a look at the journal Conservation Genetics

Niliam Álvarez-Martín

orcid: 0009-0009-3659-6866, niliam.alvarez@uaem.edu.mx

Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación (mbibyc), Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (cibyc), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (unam)

Raúl Ernesto Alcalá

orcid: 0000-0002-2852-7811, raul.alcala@uaem.mx

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (cibyc), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (unam)

resumen

La genética de la conservación se originó en torno a la preocupación por la acelerada tasa de extinción de especies como producto del efecto negativo de diversas actividades humanas. En este artículo se revisa el estado actual de la disciplina para determinar su impacto en la conservación de la biodiversidad. Se realizó un análisis bibliométrico en 132 artículos publicados entre 2019 y 2023 en la revista Conservation Genetics. El estudio se centró en el registro de las especies de animales estudiadas, la categoría de riesgo de extinción y el interés de las investigaciones por las especies en peligro, la fase de diagnóstico ante alguna problemática y las propuestas para la conservación de las especies estudiadas.

palabras clave

descenso poblacional, diversidad genética, microevolución, riesgo de extinción, conservación biológica

abstract

Conservation genetics originated from concerns about the accelerated rate of species extinction resulting from the negative effects of various human activities. In this article, we review the current state of the discipline to determine its impact on biodiversity conservation. A bibliometric analysis of 132 articles published between 2019 and 2023 in the journal Conservation Genetics. The study focused on the registration of the animal species studied, the category of extinction risk and research interest in endangered species, the diagnostic phase in the face of any problematic, and proposals for the conservation of the species studied.

key words

population decline, genetic diversity, microevolution, risk of extinction, biological conservation

Recepción: 19/07/24. Aceptación: 10/02/25. Publicación: 20/08/25.

Introducción

Se estima que el número de especies actuales en el planeta oscila entre los cinco y quince millones, pero podría ser un orden de magnitud mayor (May, 2000). Sin embargo, en los últimos trescientos años se ha registrado una disminución generalizada y acelerada en el número de especies de diferentes grupos de organismos y en diferentes ecosistemas (Pimm et al., 2014). La evidencia muestra que actualmente la extinción está asociada a efectos negativos derivados de diversas actividades humanas, por ejemplo, contaminación, deforestación, emisión de gases de efecto invernadero, especies invasoras, extracción de individuos, fragmentación y urbanización. Éstas se han intensificado claramente en su frecuencia y magnitud a partir de la revolución industrial. Esta tasa es preocupante porque excede por mucho el potencial de especiación o de generación de nuevas especies (Barnosky et al., 2011; Dirzo et al., 2022).

En este contexto de preocupación por la biodiversidad, en los años ochenta del siglo pasado surge la biología de la conservación, la cual se concibió en sus inicios con un enfoque multidisciplinario. Esto se debió a que la complejidad de las problemáticas asociadas a la extinción requiere de la intervención de otras disciplinas científicas y otros sectores —por ejemplo, social, político y económico— para plantear soluciones de manera integral. Esta disciplina tiene el objetivo de entender los efectos negativos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y, como consecuencia de ello, proveer estrategias locales y globales que permitan aminorar esos impactos (Meffe y Viederman, 1995; Soulé, 1985). Una de estas disciplinas es la genética de la conservación, la cual aplica las bases de la teoría evolutiva al ámbito de la conservación, con lo cual reconoce: 1) la dinámica de los procesos microevolutivos que afectan la variación genética contenida dentro de cada especie (ver glosario); 2) el efecto de las actividades humanas que afectan a las poblaciones y especies, y 3) la necesidad de proponer alternativas de manejo de las especies afectadas.

En esta disciplina se ha referido, sin embargo, que los factores demográficos y no los genéticos son los relevantes para explicar los fenómenos de extinción; es decir, que cuando se logran apreciar cambios genéticos es porque las especies ya se dirigen a la extinción (Elgar y Clode, 2001; Lande, 1988). En contra de esta postura, diversos estudios han mostrado que el cambio en los parámetros genéticos —por ejemplo, reducción de la heterocigosis, riqueza alélica, incremento en la endogamia y en la depresión endogámica (ver glosario)— sí está asociado con el declive en los tamaños poblacionales y, en consecuencia, con la probabilidad de extinción (Amos y Harwood, 1998; Frankham, 2005; Newman y Pilson, 1997; Reed y Frankham, 2003; Saccheri et al., 1998; Spielman et al., 2004; Tanaka, 2018). Por lo tanto, ahora se reconoce que incluso algunos pequeños cambios genéticos en las poblaciones pueden traducirse en efectos negativos que conllevan a la diferenciación genética, su empobrecimiento e incluso a la extinción local de las poblaciones (Frankham, 2022).

Desde la implementación en los años setenta de la electroforesis de loci enzimáticos como primera estrategia metodológica para estimar la variación genética, la genética de la conservación se ha beneficiado del surgimiento de técnicas poderosas, como la amplificación del adn (ácido desoxirribonucleico), la aparición de los llamados marcadores moleculares y la secuenciación del adn (Cabrero y Camacho, 2002). Estas técnicas permiten el muestreo a lo largo de amplias regiones del genoma de una especie, revelan un mayor número de alelos y, por lo tanto, un alto grado de polimorfismo, lo que incrementa la eficiencia para discriminar diferencias genéticas, no sólo entre poblaciones sino entre individuos de la misma población.

Estas técnicas moleculares han sido acompañadas por el desarrollo de enfoques estadísticos novedosos que permiten, a su vez, evaluar nuevas preguntas que anteriormente eran imposibles de abordar (Bonilla-Rosso et al., 2008). Pero la degradación de los ambientes naturales ocurre a una tasa tan acelerada que resulta necesario tener una idea del papel que desempeña actualmente la genética en la conservación de la biodiversidad. Para ello, se realizó una revisión de artículos publicados en Conservation Genetics, revista especializada que promueve la conservación de la biodiversidad mediante la publicación de trabajos de disciplinas como genética de poblaciones, ecología molecular, biología molecular, biología evolutiva, sistemática, ciencia forense y otras.

En este trabajo investigamos sobre el papel actual de la genética en la conservación a nivel mundial, con la finalidad de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué grupos biológicos son prioritarios para la conservación genética?, ¿las investigaciones genéticas actuales responden a la categoría de amenaza de extinción de las especies?, ¿cuáles son las problemáticas actuales de mayor interés para la genética de la conservación?, ¿qué temas o parámetros de las poblaciones se consideran informativamente prioritarios para evaluar las problemáticas en la genética de la conservación?, ¿qué herramientas de análisis utiliza la genética de la conservación?, y por último, ¿está la genética de la conservación diagnosticando problemas o proponiendo soluciones?

Metodología

La revista Conservation Genetics está dividida en volúmenes, correspondientes a diferentes años. Cada volumen cuenta con seis números y en cada número se publican de diez a diecisiete artículos, aproximadamente. En este trabajo se hizo una revisión de artículos publicados entre 2019 y 2023. Se elaboró una base de datos que incluyó información general de cada artículo, como el mes y año de publicación, volumen, número, páginas que ocupa en la revista, autor y título. Se registraron también los datos referentes al tipo de artículo del que se trata, de acuerdo con las categorías de la propia revista (investigación, corrección, revisión, comunicación corta, perspectiva) y su disponibilidad en línea (acceso abierto).

Se registraron, además, las especies objeto de estudio, el taxón (clase) al que pertenece, el grado de amenaza de la especie de estudio según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn, por sus siglas en inglés),1 y el ambiente del taxón estudiado (terrestre, marino, dulceacuícola). De cada artículo se registró el proceso que representa una amenaza para la especie, ya sea declarado directamente por los autores o inferido en el análisis, de acuerdo con el discurso. Por ejemplo, fragmentación del hábitat, decline poblacional, especies invasoras, cambio climático, entre otros.

Se registró también el estatus del estudio, el cual representa el estado de avance en conservación respecto a las amenazas percibidas (diagnóstico, evaluación, propuesta). La fase de diagnóstico incluye estudios que cuantifican el estado en el que se encuentran las poblaciones frente a alguna problemática en particular; la de evaluación incluye trabajos que determinan el éxito o no de planes de manejo; la de propuesta abarca trabajos que proponen o ejecutan acciones directas para el manejo y la conservación de la especie.

Independientemente de las problemáticas, se identificaron las áreas temáticas que representan los tópicos que los autores deseaban estudiar: identificación de especies, diversidad genética, estructura poblacional, conectividad, biología reproductiva, cuello de botella, flujo génico, historia demográfica, tamaño efectivo, parentesco, viabilidad poblacional, estocasticidad, firmas de selección, adaptación local, depresión endogámica, depresión exogámica, potencial adaptativo, introgresión, rescate genético, otros. Asimismo, se identificó el tipo de herramienta utilizada en la investigación para obtener la información genética: microsatélites, adn mitoncodrial, polimorfismo de un sólo nucleótido (snp, por sus siglas en inglés).

Resultados y discusión

En el periodo 2019-2023 se analizaron 132 artículos correspondientes a cinco volúmenes (20-24), que abordan 143 especies divididas en veinte clases taxonómicas (Anexo 1; Conservation Genetics, sf). La información se desglosa en los siguientes apartados para dar respuesta a las preguntas planteadas sobre el estado actual de la genética de la conservación.

Especies y grupos estudiados

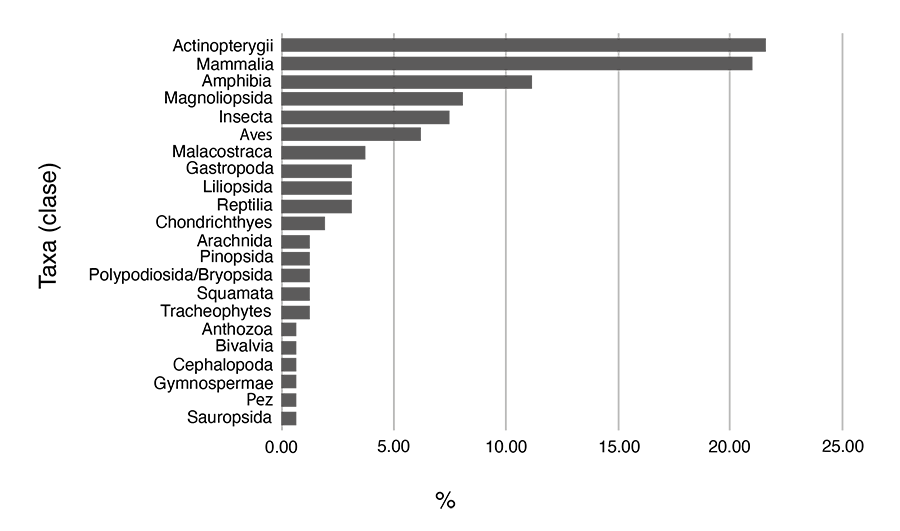

Respecto a la diversidad biológica representada en los estudios, el análisis reveló amplias diferencias en el interés de investigación de las especies por clase taxonómica. Se encontró que el esfuerzo se ha centrado mayormente en tres clases de animales: peces, con 21.60% (en particular los dulceacuícolas); mamíferos, con 20.99%, y anfibios, con 11.11%. Estos tres grupos representan el 53.70% del total de las especies estudiadas. Al continuar con los animales, los siguientes dos grupos muestran un alto contraste, ya que incluyen un grupo de vertebrados (aves) y uno de invertebrados (insectos). El cuarto lugar general lo ocuparon las plantas (Magnoliopsida), con un 8.02% del total, mientras que 38.27% representa el resto de las clases abordadas (figura 1).

Figura 1

Número de especies por clase taxonómica que fueron evaluadas en los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia.

Categoría de amenaza

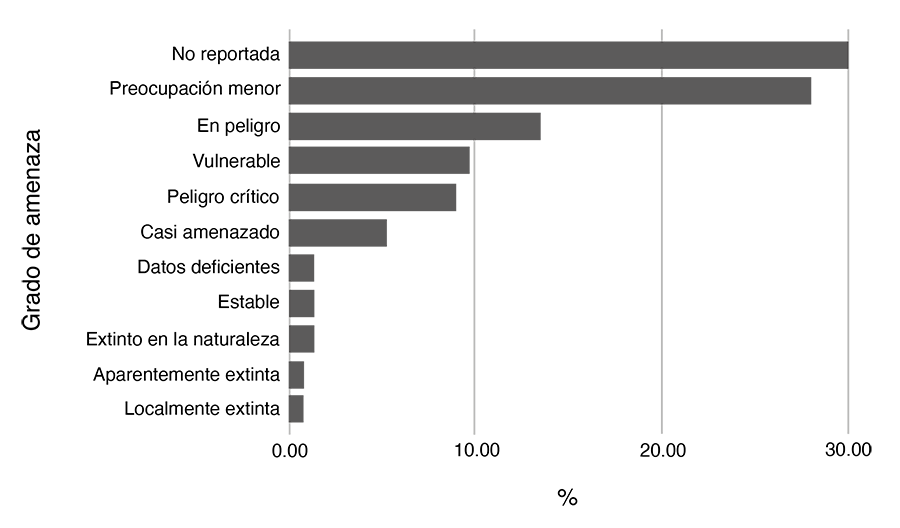

Al analizar el riesgo de extinción de las especies resulta interesante que, al parecer, no existe una relación directa entre el interés de investigación y la categoría de riesgo, ya que el 59.24% del total de casos se considera estable o de preocupación menor (n = 46, 29.30%), o no está reportado (n = 47, 29.94%). Esto significa que las especies se estudian por otros motivos ajenos al riesgo de extinción. Del total de especies analizadas, sólo 34.39% (54 especies) cuenta con alguna categoría de amenaza (vulnerable, en peligro, en peligro crítico, localmente extinta, extinta en la naturaleza, aparentemente extinta). Las especies declaradas en las categorías en peligro y en peligro crítico abarcan sólo un 22.29% del total (figura 2).

En el análisis dentro de cada clase taxonómica esta tendencia se mantiene, excepto para las plantas. Por ejemplo, de las especies estudiadas pertenecientes a la clase Actinopterygii (n = 34), 29.42% presenta alguna categoría de amenaza (8.82% está en peligro, 17.65% en peligro crítico y 2.94% localmente extinta), mientras que 29.41% no está reportada y 23.53% se encuentra en la categoría de preocupación menor. De las especies analizadas pertenecientes a la clase Mammalia (n = 34), 26.47% presenta alguna categoría de amenaza (17.65% está en peligro, 5.88% en peligro crítico y 2.9% extinta en la naturaleza), 17.65% no están reportadas y 38.2% son de preocupación menor. De las especies estudiadas pertenecientes a la clase Amphibia (n = 18), 33.33% presenta alguna categoría de amenaza (16.67% está en peligro, 5.56% en peligro crítico, 55.6% extinta en la naturaleza y 5.56% aparentemente extinta), mientras que 38.89% son de preocupación menor. Para el caso de las plantas (Magnoliopsida), de las trece especies estudiadas, el 53.85% presenta alguna categoría de amenaza (23.08% está en peligro y 30.77% en peligro crítico). Por otra parte, 23.08% no está reportada y 15.38% se encuentra vulnerable.

Figura 2

Categoría de amenaza de las especies analizadas en los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia.

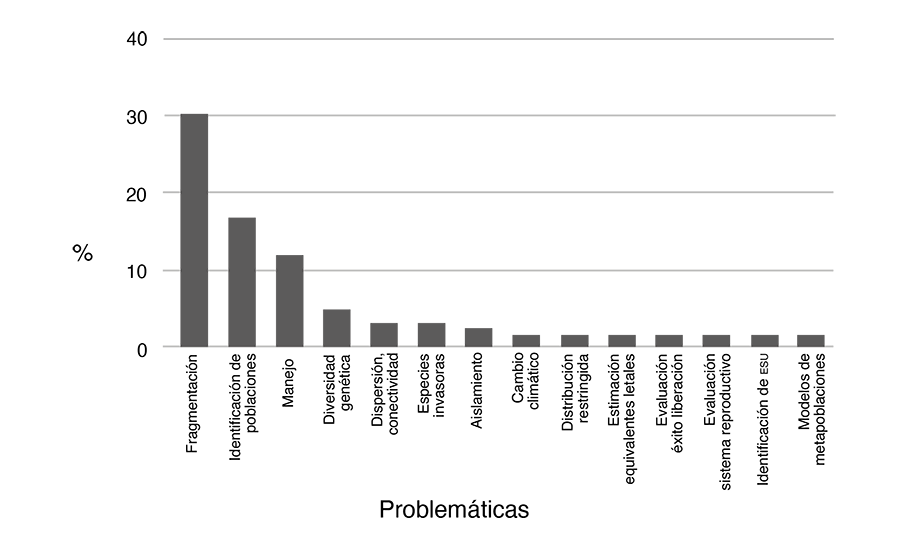

Figura 3

Principales problemáticas de estudio en los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia.

Problemáticas

Respecto a las problemáticas que están principalmente en el interés de los investigadores, dos de ellas destacan por su frecuencia: la fragmentación del hábitat (30.4%) y el declive poblacional (16.8%); ambas representan cerca del 40% del total de los artículos analizados. Por otra parte, la necesidad de identificar de forma correcta a las especies se percibe como un asunto relevante (12%), mientras que el porcentaje restante se dedica a otros temas (43.2%) (figura 3).

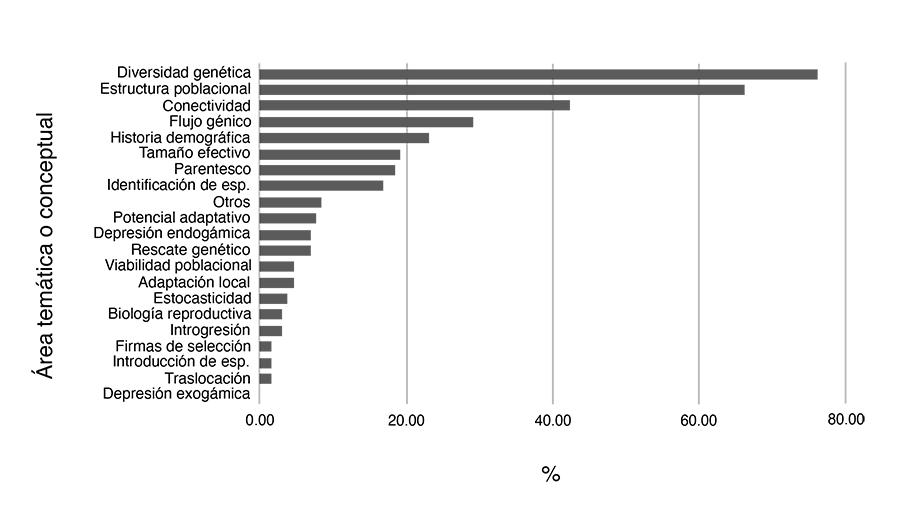

Parámetros genéticos o temas de interés

Entre los parámetros más buscados para informar sobre la condición genética de las especies, se encuentran aquellos asociados con la estimación de la diversidad genética (76.15% de los artículos revisados), la estructura poblacional (66.15%), conectividad entre poblaciones (42.31%) y estimaciones puntuales de flujo génico (29.23%) (figura 4).

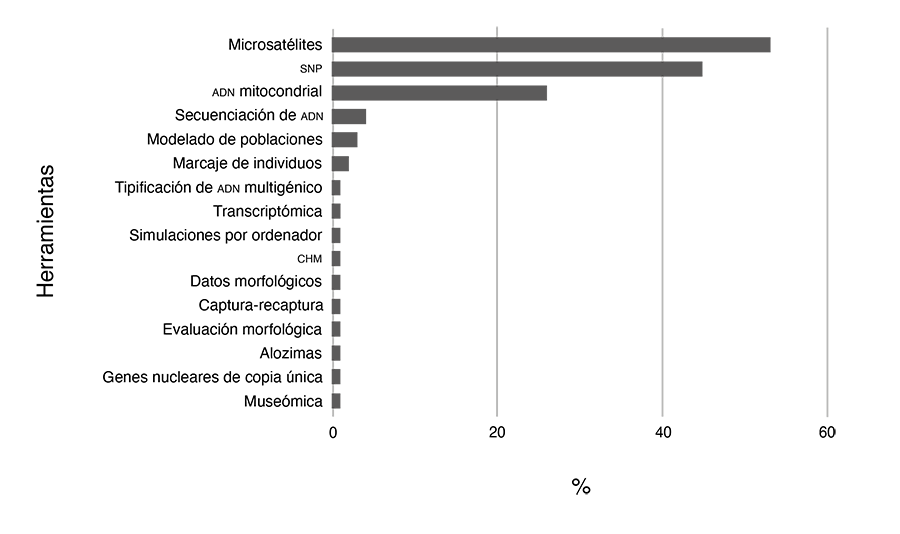

Herramientas de análisis

Los artículos analizados utilizaron en general dieciséis herramientas de investigación para obtener información sobre las especies. Las herramientas de corte genético-molecular fueron las más frecuentes y, dentro de éstas, las más empleadas fueron los microsatélites (53 artículos), snps (45 artículos) y el adn mitocondrial (26 artículos) (figura 5). De acuerdo con este parámetro, el 77.7% de los artículos utilizan sólo una, 20.7% emplea dos y sólo 1.7% utiliza tres o más herramientas para evaluar el estado genético de las especies.

Figura 4

Área temática o conceptual utilizada para informar sobre la condición genética de las especies en los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia.

Figura 5

Herramientas de análisis genético-molecular utilizadas en los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia.

Estatus

De los artículos que son de investigación (91.54% del total), vale la pena notar que la mayoría representa casos de diagnóstico de las condiciones de las especies ante alguna problemática, mientras que sólo el 2.34% propone alguna medida o plan para la conservación de la especie estudiada (figura 6). La diferencia entre estar en la fase de diagnóstico o en la de ejecutar un plan de manejo probablemente esté asociada con la elevada rapidez con la que ocurren los impactos producidos por el humano. Ante este escenario, poblaciones de diversas especies enfrentan día con día nuevas amenazas o incremento en su intensidad o periodicidad.

Accesibilidad, regiones y autores

En términos de accesibilidad, la mayoría de los artículos (63.38%) no están disponibles para el público y el resto (36.62%) es de acceso abierto. Las regiones con más publicaciones son Estados Unidos (veintiséis artículos), Europa (catorce artículos) y Australia (doce artículos). En cuanto a los autores, Elodie Portanier y Richard Frankham figuran como los más frecuentes en las ediciones analizadas, con dos artículos cada uno.

Figura 6

Estatus de los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia.

Perspectivas

Desde las primeras reuniones internacionales a favor de la protección de la biodiversidad, como la llamada Cumbre de Río en 1993, se ha mostrado un claro avance conceptual, producto de la incorporación de conceptos clave, como la pérdida de diversidad genética, el potencial adaptativo y el tamaño efectivo de las poblaciones, la endogamia y sus efectos negativos, que deja en claro el papel fundamental de la genética de la conservación (Frankham, 2022; Hoban et al., 2023).

Sin embargo, el análisis realizado permite identificar áreas de oportunidad que podrían incrementar el impacto de la genética en la conservación biológica. Por ejemplo, el esfuerzo se ha concentrado en tres clases de animales vertebrados, mientras que otros grupos biológicos están poco representados en los estudios genéticos. Sería deseable que las especies o grupos con mayor grado de amenaza de extinción sean prioritarios en los estudios genéticos. Asimismo, problemáticas de impacto global, como el cambio climático, han recibido poca atención desde el punto de vista genético. La evaluación de la condición genética de las especies es necesaria para explorar su posible respuesta adaptativa y para implementar programas de mitigación eficientes ante este fenómeno que puede afectar la biodiversidad a gran escala.

Notas

1 The iucn Red List of Threatened Species, https://www.iucnredlist.org/es

Referencias

Amos, W. y Harwood, J. (1998). Factors affecting levels of genetic diversity in natural populations. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, 353(1366), 177-186. https://doi.org/10.1098/rstb.1998.0200

Barnosky, A. D., Matzke, N., Tomiya, S., Wogan, G. O. U., Swartz, B., Quental, T. B., Marshall, C., McGuire, J. L., Lindsey, E. L., Maguire, K. C., Mersey, B. y Ferrer, E. A. (2011). Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature, 471(7336), 51-57. https://doi.org/10.1038/nature09678

Bonilla-Rosso, G., Souza, V. y Eguiarte, L. E. (2008). Metagenómica, genómica y ecología molecular: la Nueva Ecología en el bicentenario de Darwin. tip. Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, 11(1), 41-51. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2008000100041&lng=es&nrm=iso

Cabrero, J. y Camacho, J. P. M. (2002). Fundamentos de genética de poblaciones. En M. Soler (ed.), Evolución. La base de la biología (pp. 83-126). Proyecto Sur Ediciones sl. http://evolucionuader.yolasite.com/resources/Lecturas_complementarias/Libros/Soler%2C%20M.%202002.%20Evoluci%C3%B3n%20la%20base%20de%20la%20biolog%C3%ADa.pdf

Conservation Genetics (sf). Volumes and issues. Conservation Genetics. https://link.springer.com/journal/10592/volumes-and-issues

Dirzo, R., Ceballos, G. y Ehrlich, P. R. (2022). Circling the drain: the extinction crisis and the future of humanity. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377, 20210378. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0378

Elgar, M. A. y Clode, D. (2001). Inbreeding and extinction in island populations: a cautionary note. Conservation Biology, 15(1), 284-286. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2001.00072.x

Frankham, R. (2005). Genetics and extinction. Biological Conservation, 126(2), 131-140. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.05.002

Frankham, R. (2022). Evaluation of proposed genetic goals and targets for the Convention on Biological Diversity. Conservation Genetics, 23, 865-870. https://doi.org/10.1007/s10592-022-01459-1

Hoban, S., Bruford, M. W., Da Silva, J. M., Chris Funk, W., Frankham, R., Gill, M. J., Grueber, C. E., Heuertz, M., Hunter, M. E., Kershaw, F., Lacy, R. C., Lees, C., Lopes-Fernandes, M., MacDonald, A. J., Mastretta-Yanes, A., McGowan, P. J. K., Meek, M. H., Mergeay, J., Millette, K. L. … y Laikre, L. (2023). Genetic diversity goals and targets have improved, but remain insufficient for clear implementation of the post-2020 global biodiversity framework. Conservation Genetics, 24, 181-191. https://doi.org/10.1007/s10592-022-01492-0

Lande, R. (1988). Genetics and demography in biological conservation. Science, 241, 1455-1460. https://doi.org/10.1126/science.3420403

May, R. M. (2000). The dimensions of life on Earth. En P. H. Raven y T. Williams (eds.), Nature and human society. The quest for a sustainable world (pp. 30-45). National Academies Press.

Meffe, G. K. y Viederman, S. (1995). Combining science and policy in conservation biology. Wildlife Society Bulletin, 23(3), 327-332. https://www.jstor.org/stable/3782936

Newman, D. y Pilson, D. (1997). Increased probability of extinction due to decreased genetic effective population size: experimental populations of Clarkia pulchella. Evolution. International Journal of Organic Evolution, 51(2), 354-362. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1997.tb02422.x

Pimm, S. L., Jenkins, C. N., Abell, R., Brooks, T. M., Gittleman, J. L., Joppa, L. N., Raven, P. H., Roberts, C. M. y Sexton, J. O. (2014). The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection. Science, 344(6187), 12467512. https://doi.org/10.1126/science.1246752

Reed, D. H. y Frankham, R. (2003). Correlation between fitness and genetic diversity. Conservation Biology, 17(1), 230-237. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.01236.x

Saccheri, I., Kuussaari, M., Kankare, M., Vikman, P., Fortelius, W. y Hanski, I. (1998). Inbreeding and extinction in a butterfly metapopulation. Nature, 392(6675), 491-494. https://doi.org/10.1038/33136

Soulé, M. E. (1985). What is conservation biology? A new synthetic discipline addresses the dynamics and problems of perturbed species, communities, and ecosystems. BioScience, 35(11), 727-734. https://doi.org/10.2307/1310054

Spielman, D., Brook, B. W. y Frankham, R. (2004). Most species are not driven to extinction before genetic factors impact them. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(42), 15261-15264. https://doi.org/10.1073/pnas.0403809101

Tanaka, Y. (2018). Extinction of populations by inbreeding depression under stochastic environments. Population Ecology, 42(1), 55-62. https://doi.org/10.1007/s101440050009

Anexo 1

Tabla 1

Especies estudiadas, ambiente y categoría de amenaza en los artículos publicados en la revista Conservation Genetics entre 2019 y 2023

| Especie | Clase | Ambiente | Categoría de amenaza |

| Abeliophyllum distichum | Magnoliopsida | Terrestre | En peligro |

| Abronia umbellata | Magnoliopsida | Terrestre | No reportada |

| Acanthocladium dockeri | Magnoliopsida | Terrestre | Peligro crítico |

| Acinonyx jubatus | Mammalia | Marino | Peligro crítico |

| Acinonyx jubatus | Mammalia | Terrestre | Vulnerable |

| Acipenser gueldenstaedtii | Actinopterygii | Terrestre | Peligro crítico |

| Acipenser nudiventris | Actinopterygii | Terrestre | Peligro crítico |

| Acipenser persicus | Actinopterygii | Terrestre | Peligro crítico |

| Acipenser stellatus | Actinopterygii | Terrestre | Peligro crítico |

| Alce alces | Mammalia | Terrestre | No reportada |

| Alces americanus americanus | Mammalia | Terrestre | No reportada |

| Ammospiza maritima | Aves | Terrestre | Estable |

| Ampithoe valida | Malacostraca | Marino | No reportada |

| Anaxyrus baxteri | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Extinto en la naturaleza |

| Anguila anguila | Actinopterygii | Dulceacuícola/marina | Peligro crítico |

| Anguila rostrata | Actinopterygii | Dulceacuícola/marina | En peligro |

| Antilope cervicapra | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Apodemus sylvaticus | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Aquila chrysaetos | Aves | Terrestre | Preocupación menor |

| Arthropodium fimbriatum | Actinopterygii | Terrestre | Peligro crítico |

| Acipenser persicus | Magnoliopsida | Terrestre | No reportada |

| Asplenium septentrionale | Polypodiosida | Terrestre | No reportada |

| Atelopus manauensis | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | No reportada |

| Atractosteus spatula | Actinopterygii | Marino | Preocupación menor |

| Atractosteus tropicus | Actinopterygii | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Bufo calamita | Actinopterygii | Dulceacuícola | En peligro |

| Bufotes viridis | Actinopterygii | Terrestre | Preocupación menor |

| Cambarus pristinus | Malacostraca | Dulceacuícola | En peligro |

| Canis lupus | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Carcharhinus signatus | Chondrichthyes | Marino | En peligro |

| Carcharhinus sorrah | Chondrichthyes | Marino | Vulnerable |

| Caribú spp. | Mammalia | Terrestre | En peligro |

| Caryocar brasiliense | Magnoliopsida | Terrestre | Preocupación menor |

| Castanea dentata | Magnoliopsida | Terrestre | Peligro crítico |

| Ceratina calcarata | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Ceratina dupla | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Chamaerops humilis | Liliopsida | Terrestre | Preocupación menor |

| Chrysemys picta | Reptilia | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Condylactis gigantea | Anthozoa | Marino | No reportada |

| Coronella austriaca | Sauropsida | Terrestre | Preocupación menor |

| Cottus hangiongensis | Actinopterygii | Marino | Preocupación menor |

| Crenichthys baileiy | Actinopterygii | Dulceacuícola | Vulnerable |

| Crenichthys nevadae | Actinopterygii | Dulceacuícola | En peligro |

| Cycas calcicola | Gymnospermae | Terrestre | Preocupación menor |

| Cyclodomorphus praealtus | Reptilia | Terrestre | En peligro |

| Dendrocopos major | Aves | Terrestre | Preocupación menor |

| Dendrocopos medius | Aves | Terrestre | Preocupación menor |

| Desmognathus fuscus carri | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Aparentemente extinta |

| Diceros bicornis minor | Mammalia | Terrestre | No reportada |

| Drosophila melanogaster | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Elaphurus davidianus | Mammalia | Terrestre | Extinto en la naturaleza |

| Elephas maximus | Mammalia | Terrestre | En peligro |

| Ellipsoptera puritana | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Epidalea calamita | Amphibia | Terrestre | Preocupación menor |

| Erebia manto | Insecta | Terrestre | Preocupación menor |

| Esox americanus | Actinopterygii | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Euglossa championi | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Eumops floridanus | Mammalia | Terrestre | Vulnerable |

| Faxonius ozarkae | Malacostraca | Terrestre | No reportada |

| Faxonius shoupi | Malacostraca | Dulceacuícola | No reportada |

| Felis silvestris silvestris | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Fregata spp. | Aves | Marino | Vulnerable |

| Grevillea bedggoodiana | Magnoliopsida | Terrestre | En peligro |

| Gyrinophilus subterraneus | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | En peligro |

| Habroscelimorpha dorsalis dorsalis | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Habroscelimorpha dorsalis media | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Hedwigia ciliata | Bryopsida | Terrestre | No reportada |

| Heloderma charlesbogerti | Sauropsida | Terrestre | En peligro |

| Huso huso | Actinopterygii | Terrestre | Localmente extinta |

| Hyla molleri | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Preocupación menor |

| Itasenpara bitterling | Actinopterygii | Dulceacuícola | En peligro |

| Lates japonicus | Actinopterygii | Dulceacuícola | Vulnerable |

| Lepidochelys olivacea | Sauropsida | Marino | Vulnerable |

| Lepidochelys spp. | Sauropsida | Marino | Peligro crítico |

| Lepus europaeus | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Lepus timidus hibernicus | Mammalia | Terrestre | No reportada |

| Lissolepis coventryi | Squamata | Terrestre | En peligro |

| Litoria littlejohni | Amphibia | Terrestre | Preocupación menor |

| Litoria myola | Amphibia | Terrestre | Peligro crítico |

| Lutjanus vivanus | Actinopterygii | Marino | Preocupación menor |

| Lutra lutra | Mammalia | Dulceacuícola | Casi amenazado |

| Lynx lynx | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Macquarie perch | Actinopterygii | Dulceacuícola | No reportada |

| Magnolia odoratissima | Magnoliopsida | Terrestre | En peligro |

| Mandrillus sphinx | Mammalia | Terrestre | Vulnerable |

| Marmota vancouverensis | Mammalia | Terrestre | Peligro crítico |

| Monadenia chaceana | Gastropoda | Terrestre | No reportada |

| Monadenia fidelis | Gastropoda | Terrestre | No reportada |

| Monadenia infumata | Gastropoda | Terrestre | No reportada |

| Myodes glareolus | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Nasua nelson | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Negaprion brevirostris | Chondrichthyes | Marino | Vunerable |

| Neocaridina davidi (exotica) | Malacostraca | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Neocaridina denticulata (nativa) | Malacostraca | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Oncorhynchus clarkii | Actinopterygii | Dulceacuícola | No reportada |

| Oncorhynchus masou ishikawae | Actinopterygii | Dulceacuícola | No reportada |

| Oncorhynchus mykiss stonei | Actinopterygii | Dulceacuícola/marina | No reportada |

| Oncorhynchus nerka | Actinopterygii | Dulceacuícola | Estable |

| Oncorhynchus tshawytscha | Actinopterygii | Marino | No reportada |

| Ovis gmelinii gmelinii | Mammalia | Terrestre | No reportada |

| Ovis gmelinii musimon | Mammalia | Terrestre | No reportada |

| Panthera tigris | Mammalia | Terrestre | En peligro |

| Paramisgurnus dabryanus | Actinopterygii | Dulceacuícola | No reportada |

| Parnassius mnemosyne | Insecta | Terrestre | Casi amenazado |

| Passer domesticus | Aves | Terrestre | Preocupación menor |

| Patella candei candei | Gastropoda | Marino | No reportada |

| Pedicularis dudleyi | Magnoliopsida | Terrestre | No reportada |

| Pelobates cultripes | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Vulnerable |

| Percilia gillissi | Actinopterygii | Dulceacuícola | Datos insuficientes |

| Percilia irwini | Actinopterygii | Dulceacuícola | Datos insuficientes |

| Petaurus norfolcensis | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Petrogale lateralis lateralis | Mammalia | Terrestre | Vulnerable |

| Phlox hirsuta | Magnoliopsida | Terrestre | No reportada |

| Pilocarpus microphyllus | Magnoliopsida | Terrestre | Vulnerable |

| Plethodon cinereus | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Preocupación menor |

| Plethodon nettingi | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Casi amenazado |

| Procyon pygmaeus | Mammalia | Terrestre | Peligro crítico |

| Pusa hispida saimensis | Mammalia | Dulceacuícola | En peligro |

| Rafflesia spp. | Magnoliopsida | Terrestre | Peligro crítico |

| Reithrodontomys raviventris | Mammalia | Terrestre | En peligro |

| Rhodeus atremius | Actinopterygii | Dulceacuícola | Casi amenazado |

| Rupicapra rupicapra balcanica | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Salmo marmoratus | Actinopterygii | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Salvenilus fontinalis | Actinopterygii | Dulceacuícola | No reportada |

| Sander vitreus | Actinopterygii | Dulceacuícola | Preocupación menor |

| Sclerophrys pantherina | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | En peligro |

| Sebastes sp. | Actinopterygii | Marino | No reportada |

| Sistrurus tergeminus | Sauropsida | Terrestre | No reportada |

| Sterna dougallii | Aves | Marino | Preocupación menor |

| Streptanthus glandulosus | Magnoliopsida | Terrestre | No reportada |

| Strophitus howellsi | Bivalvia | Dulceacuícola | No reportada |

| Taxus mairei | Pinopsida | Terrestre | Vunerable |

| Tetragonula carbonaria | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Tetragonula hockingsi | Insecta | Terrestre | No reportada |

| Texella reddelli | Arachnida | Terrestre | No reportada |

| Texella reyesi | Arachnida | Terrestre | No reportada |

| Tofieldia calyculata | Liliopsida | Terrestre | No reportada |

| Tragelaphus strepsiceros | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

| Trifolium alpestre | Magnoliopsida | Terrestre | Vulnerable |

| Triturus pygmaeus | Amphibia | Terrestre/dulceacuícola | Casi amenazado |

| Tympanuchus cupido pinnatus | Aves | Terrestre | Casi amenazado |

| Tyrrhenaria ceratina | Gastropoda | Terrestre | Peligro crítico |

| Urspelerpes brucei | Amphibia | Terrestre | Preocupación menor |

| Wallabies spp. | Mammalia | Terrestre | Preocupación menor |

Fuente: Elaboración propia.

Glosario

Alelo. Variante de un gen para un locus dado surgida por mutación.

Depresión endogámica. Medida de la reducción en el desempeño de la progenie, derivada de cruzas endogámicas respecto a la obtenida en apareamientos no endogámicos.

Diferenciación genética. Medida de qué tan diferentes son genéticamente dos o más poblaciones entre sí.

Diversidad genética. Conjunto total de variantes en el genoma de una especie.

Endogamia. Apareamiento no aleatorio que ocurre entre individuos más cercanamente emparentados que lo esperado por el azar. Conduce a la pérdida de heterocigosis en las poblaciones.

Especie. Unidad taxonómica de menor rango que incluye a individuos capaces de entrecruzarse.

Gen. Unidad de información genética localizada en un cromosoma.

Heterocigosis. Estimación de la cantidad de individuos heterocigotos respecto al total de la población.

Locus. Posición física de un gen en un cromosoma. Loci en plural.

Población. Conjunto de individuos de la misma especie que coexisten e interactúan entre sí.

Polimorfismo. Medida de la presencia de distintos alelos en una población. Lo opuesto es monomorfismo.

Potencial adaptativo. Capacidad de una población o especie para adaptarse ante presiones ambientales. Involucra cambios fenotípicos y genéticos a lo largo de las generaciones.

Procesos microevolutivos. Aquellos que pueden producir evolución mediante el cambio de las frecuencias alélicas de las poblaciones; incluyen la mutación, el flujo genético, la deriva genética aleatoria y la selección natural.

Riqueza alélica≤. Estimación del número total de alelos distintos para una población.

Tamaño efectivo poblacional. Estimación de la tasa a la que una población pierde heterocigosis. Tasas mayores corresponden a poblaciones de tamaño menor.